学習塾の経営において、教室の立地選定は事業の成否を大きく左右します。生徒数の確保や継続率を安定させるためには、地域の特性を正しく把握することが不可欠です。この記事では、学習塾における商圏分析の着眼点や、分析結果をどう経営戦略へと結びつけるべきかを解説します。

一般的な小売業や飲食店とは異なり、学習塾は「通塾可能な距離」と「保護者の判断」が集客に大きく関与します。生徒となる子どもたちは、自らの意思で選んで通うケースが少なく、多くは保護者が安全性や利便性を重視して選択します。

とくに小学生や中学生の通塾手段は徒歩または自転車が中心となるため、物理的な距離や坂道の有無、交通量の多さといった地域特性が商圏形成に影響を与えるのです。また、学校からの帰宅途中に立ち寄れる場所かどうかも、選ばれる要素として見逃せません。

このように、学習塾の商圏は非常に繊細な構造を持っています。

「駅から近いから人通りが多いはず」「住宅街ならニーズがあるだろう」といった直感的な判断に基づく立地選定は、時に経営リスクを招く原因になります。

実際には、人通りが多いエリアであっても、対象となる年齢層の子どもが少なかったり、すでに強力な競合塾が存在していたりする可能性も考慮しなければなりません。商圏分析を怠ると、思ったほど生徒が集まらず、広告費ばかりがかさむ結果につながるケースもあります。

逆に、商圏を正しく分析することで、潜在的なニーズを見逃さず、安定した経営へとつながる土台を築くことができるのです。

学習塾の商圏分析において、まず確認すべきなのが周辺にある小中学校の位置です。学校の立地が塾の集客ポテンシャルを左右するため、その数や学区の広さ、通学路の安全性などを詳細に調べる必要があります。

たとえば、複数の学校の通学動線が交わる地点に教室を設ければ、複数の学区から生徒を取り込むことも可能になります。また、通塾に適したルートかどうかという視点も大切です。

幹線道路を越える必要がある、街灯が少なく夜間は暗いなどの要因は、保護者が通塾を避ける理由になり得ます。教育サービスの特性上、安全面に配慮した立地の選定が欠かせません。

周囲にどのような競合塾が存在するのかを把握することは、学習塾の商圏分析における基礎です。単に距離や件数だけでなく、それぞれの塾がどのような特色を持っているかを調査することで、自塾の差別化ポイントを明確にできます。

たとえば、大手塾が進学実績を強みにしているなら、地域密着型で面倒見の良さをアピールする戦略が考えられます。また、料金体系や授業スタイル、指導対象の学年などを把握すれば、競合とバッティングしないニッチな需要を見つけ出す手がかりにもなります。

競合の分析は、単なる「敵を知る」ためだけでなく、自塾のポジションを築くための材料でもあるのです。

学習塾のターゲットは子どもであっても、実際に塾を選び、費用を支払うのは保護者です。そのため、地域に住む保護者層の所得水準や教育への関心度を理解することは、重要な分析ポイントとなります。

高所得層が多いエリアでは、価格よりも「質」や「個別対応力」が重視される傾向にあります。一方で、共働き世帯が多い地域では、夜間の時間帯や送迎のしやすさが決め手になるケースもあります。

さらに、近年では「探究学習」や「非認知能力育成」といった新しい教育ニーズも出てきています。こうした保護者側の価値観を丁寧に読み取ることが、長期的な生徒獲得に結びついていくのです。

商圏分析で得られたデータを活用することで、教室の出店計画に戦略的な意思決定が可能となります。特定のエリアに競合が集中している場合は、あえて外したエリアに出店することで独自の商圏を確保できますし、既存教室の稼働率を見ながら、近隣エリアへの多店舗展開を進める判断材料にもなります。

また、思ったほど集客が伸びていない教室に関しては、分析データをもとに撤退や統合のタイミングを見極めることもできるでしょう。拡大と撤退の両面で、データに基づいた柔軟な経営判断が求められるのが学習塾経営の特徴です。

商圏分析は、単に立地選定だけでなく、販促活動の精度を高めるためにも活用できます。どの地域にどの程度の潜在顧客が存在するのかが分かれば、無駄な広告費をかけずに、的確なターゲット層にアプローチできるからです。

たとえば、特定の小学校周辺の保護者層に教育熱心な傾向が見られる場合は、その地域に限定してチラシを配布したり、SNS広告の配信エリアを絞ったりする施策が効果的です。

また、駅掲示やポスティングのタイミングも、通学・帰宅時間帯に合わせて設計することで反応率を高めることが可能です。こうした施策は、すべて商圏分析という土台の上でこそ機能するのです。

学習塾の経営において、商圏分析は立地選定だけでなく、教室運営やマーケティング施策全般に関わる重要な工程です。とくに子どもと保護者が関与する業態であるため、距離や安全性、地域特性といった複雑な要素が重なり合います。

感覚や経験に頼るのではなく、学校分布や競合状況、保護者層の属性などを多角的に捉えた分析を行うことで、事業の安定性と持続性が高まります。これから学習塾を開業・展開しようと考えている方にとって、商圏分析は単なる前準備ではなく、経営を成功へと導く羅針盤となるでしょう。

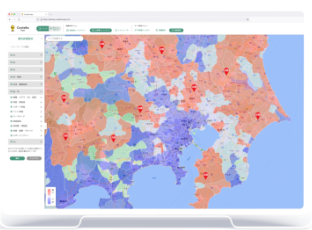

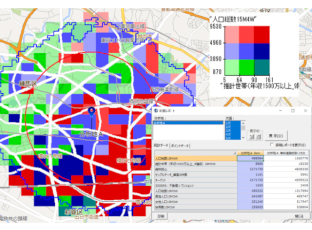

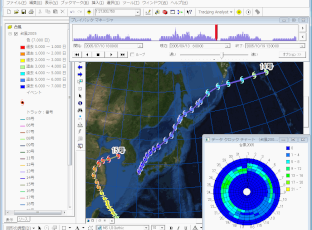

商圏分析ツールは、ターゲット顧客の詳細な把握、最適な立地戦略の策定、収益性や市場シェアの向上を実現するための強力なツールです。 当サイトでは、これらの課題解決に寄与する商圏分析ツールをご紹介。貴社の競争力強化と成長戦略の推進をサポートしてくれるツール選びの参考にしてください。

引用元:三井住友カード

https://www.smbc-card.com/camp/custella/index.html

引用元:技研商事インターナショナル

https://www.giken.co.jp/products/marketanalyzer/

引用元:ESRIジャパン

https://www.esrij.com/products/arcgis-business-analyst/